釣り場で待ち続けたが釣れなかったという事がしばしばありますよね。魚がいない場所に餌を投げても釣れない。では一体どうすれば…

魚のいない場所に餌を投げても釣れない

釣りあるあるで、釣り場について釣り人が一斉に仕掛けを海に垂らしているにも関わらず釣れないことってよくありますよね。

これが潮が動いていなく魚の活性が悪いだけなら問題ないのですが、そもそもその時期魚がそこにいないとなると、もう目も当てられません。

魚ってプランクトンなどの餌を追い求めて移動したり、根魚のようにゴカイなどの餌が安定的に供給される場所でなければ、そもそもいないのです。

なので、釣り人の都合で「ここで釣りをするぜ!」と竿を広げても、そもそも魚がいない場所なら、釣れることはありません。

では、釣れることで有名な釣り場についたときに、どこで釣りをすればよいのかというと、潮目を見つけたりと方法があるにはあるのですが、確実性にかけてしまいます。

本日は、そんなときに使ってみたい「AI搭載の水中カメラ」について紹介します!

釣れないを変える水中カメラ

上記のように

「なんの魚もいないポイントで、餌を垂らすのをやめたい!」

「釣れるポイントで釣りをしたい」

という悩みを解決するのに有効なのが、「水中カメラ」です!

釣りに水中カメラ?と疑問に思ってしまうことも多いですが、実は釣り用の水中動画を配信するYoutuberもいるぐらいです。

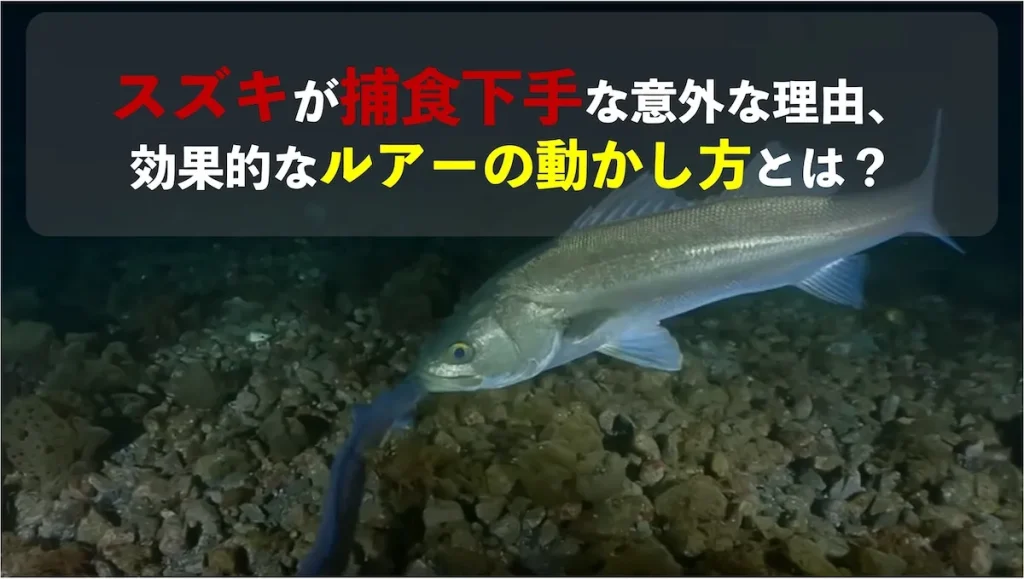

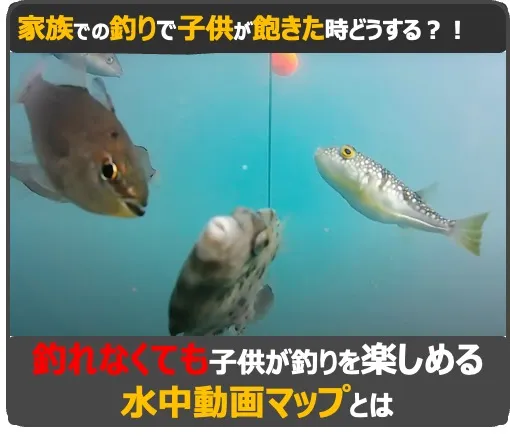

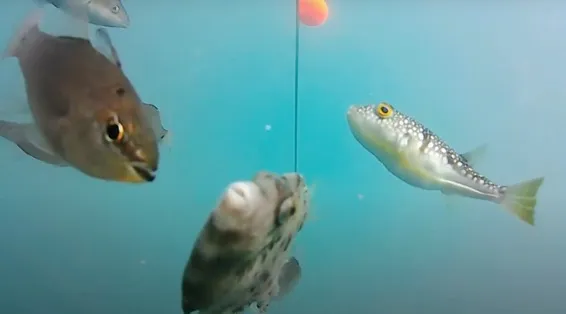

実際の水中動画としてはこんな感じでSNSなどにも投稿されています。釣り場に着いて水中を確認して、釣りをするというのは新しいスタイルの釣りになりそうですね。

釣り人への参考動画😊#メバル は水中ではこんな感じで泳いでます❗️#釣り好きな人と繋がりたい #水中動画 #魚の生態 pic.twitter.com/vJ29IATZTk

— SK-Marine (@sk_marine1122) May 9, 2023

これまでなぜ水中カメラが釣りに使われなかったのか

実は、釣り用の水中カメラは以前から存在していたものの、普及してきませんでした。

その理由は「ぱぱっと水中を確認できない」からです。

現在、釣り用の水中カメラには、2種類あり、有線タイプと無線タイプがあります。有線のタイプでは、図のように釣り糸に当たる部分に映像転送用の線が入っており、水中の様子を見ることができるものの、その竿で何かを釣り上げるのが難しいという点であります。

また、別途竿を用意して釣るにしても、水中カメラ専用の竿を持ち歩く必要が出てくるため、邪魔になってしまいます。

【画像 有線の水中カメラ】

持ち運びも楽、釣り場のポイント選びに特化した水中カメラ:FicyCAM

そこで株式会社FicyTechnologyにより開発されているのが、水中カメラ:FicyCAM(2023/5時点ではまだ販売はされていません)になります。

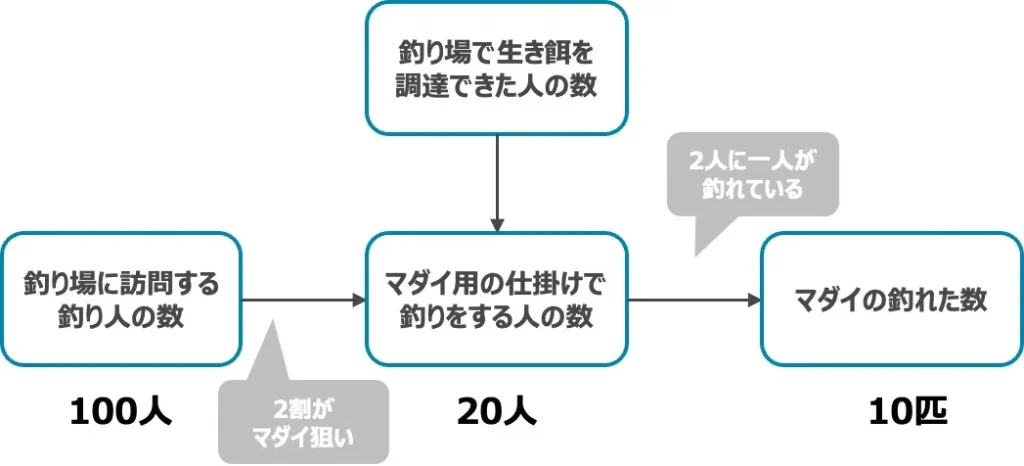

FicyCAMは釣り場についた後に、「魚のいる場所」を探すのに特化した水中カメラになります。具体的な使い方としては、いつもの釣りの仕掛けを用意した後に、仕掛けと一緒にFicyCAMを取り付けてやることで、そのポイントの水中がどうなっているかを確認することができます!

【FicyCAMの使い方】

そこに魚がいたらor魚が集まりそうなら、釣りを開始し、見込みがなさそうであれば、場所を変えるという選択ができるようになります。

誰も釣れてなかったけど、水中を除けば実は魚がいたパターンも…

— しゅういち (@plentyoffish_fi) May 17, 2023

見てみないとわからないもんだなぁ#豊洲ぐるり公園 pic.twitter.com/s7om3ARTKe

【水中を見ると活性が悪いだけのシーバスがいたりも..】

既存の水中カメラとの違い

水中では無線通信ができない。

こちらの商品のように、水中カメラの中には後で確認するタイプもありますが、注意が必要です。こちらのタイプはあくまでも撮影特化型になっており、撮影した動画がSDカードに保存されます。なので、撮影後毎回SDカードを取り外し、スマホ/PCで確認する必要があります。仕掛けに取り付けられるので良さそうに見えますが、動画の確認にかなりの手間がかかってしまいます。

【画像 既存の水中カメラの製品】

このような製品になっているのは、水中では電波での通信ができないことが理由になります。水中では電波が減衰しているため、外部と通信できず、SDカードに保存するor水上に上げてから表示ディスプレイで確認する形式の製品が多くなっています。

FicyCAMは水上に上がったら確認できる

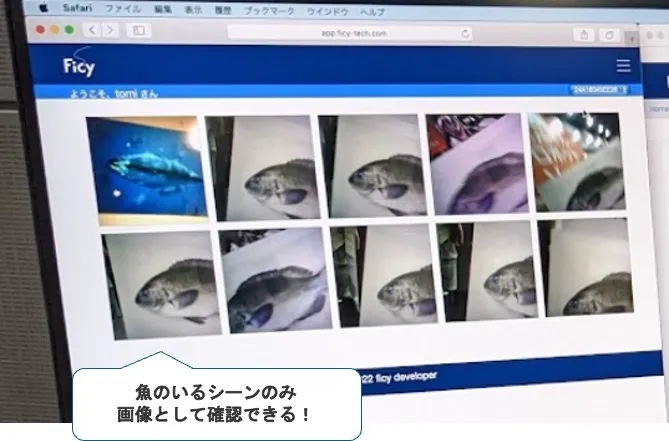

FicyCAMは無線通信型で、水上に上がったら撮影した画像ファイルを自動でスマホに送信してくれます。そのため、SDカードなどから画像を取り出す必要もなく、自身のスマホ上で水中の画像を確認できる仕様になっています。

【画像 FicyCAMより転送された水中画像の一覧】(メーカーフェア京都の展示より引用)

GoProより便利!動画の確認の手間を省くAIでの魚検出機能

水中動画を撮影するカメラでは、撮影した動画を全て確認するのが非常に手間となってしまうという問題があります。

例えば、1つのポイントで魚がいるかを確認するのに3分の動画を撮ると3分近く確認に時間がかかってしまいます。よく水中カメラとしてGoProなどが用いられるものの、普及しないのはこの課題があるからともいます!

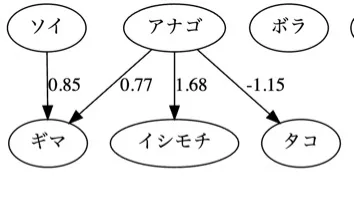

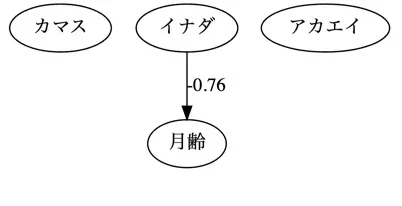

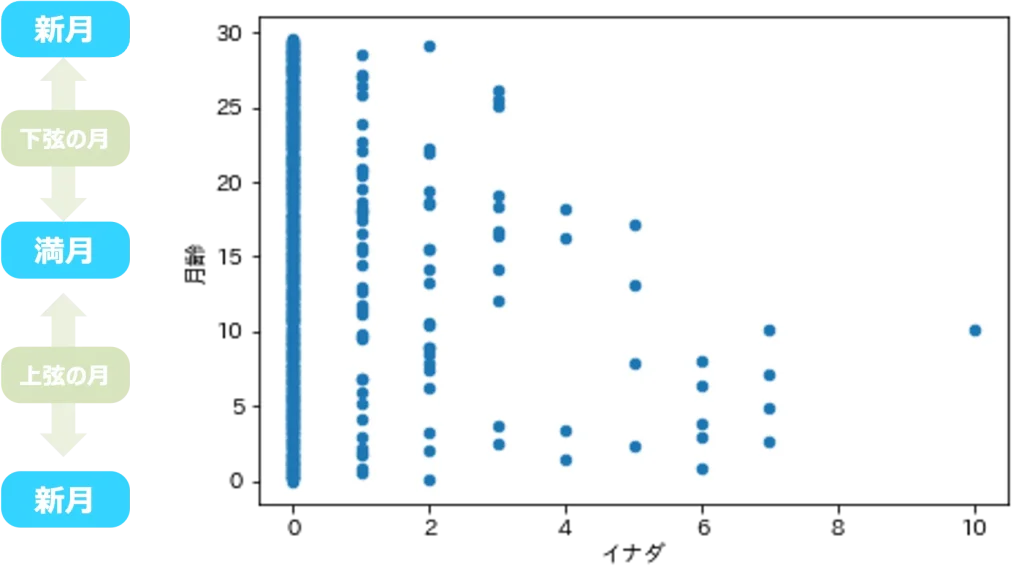

その問題の解決のためにFicyCAMには、AIでの魚検出機能が備わっている。下の図に示すようにFicyCAMが水中に落とされると、撮影を開始し、魚がいる時のみ、静止画を撮影するようになっています。

この機能により、水上に上がった時の画像の転送量を削減し、すぐに魚がおるかどうかを確認できるのです。ちなみにだが、カメラに魚検出のAIを搭載するのはなかなか難しいとされているがそこにあえて挑んでいるのが面白い点ですね。

【画像 水中で魚がいた時に静止画を撮影】

Maker Faire Kyoto 2023での展示

開発も順調に進んでいてメーカーフェア京都2023でも展示されていました!

まとめ

本日は、釣れない場所で釣りをせずに済む新しい水中カメラ:FicyCAMについて紹介しました!

ショアでの釣りをするとき、水中の状態を全く知らずに釣りをしているのでどうしても待ちぼうけになりがちなのを解決できそうなツールになりそうです!

FicyCAMを通して、どの場所でどんな魚が泳いでいるかがわかるようになれば、釣れた魚の情報だけでなく、泳いでいる魚の情報が手に入るようになるため、もっと釣りが楽しくなりそうですね!

最後に告知になりますが、本ポータルサイトでは、魚に関する豆知識や釣り場の水中動画をマップ上にまとめたFicyMAPなどを公開しているので、ぜひご覧になってみてください!

東京都の釣り場をめぐって水中の撮影をし、水中からの釣れる釣れないの現実が見えてきた人。

最近は、釣りの現実空間とサイバー空間を繋ぐ IT テクノロジーを活用したサービス:Ficy の開発をしています。

釣りx IT で色々しているのでもし興味があれば、ご気軽にお声かけください!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/30b8dcdc.bc3d867f.30b8dcdd.30a8028d/?me_id=1321838&item_id=10001746&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ff172014-kanazawa%2Fcabinet%2F04825371%2F202104%2Fbu05-r_01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)